A estas alturas ya saben todos los lectores los datos básicos de la biografía de León XIV, este norteamericano de nacionalidad peruana, de la orden agustina y nada alineado con los aires de lo que llaman democracia iliberal y que parece triunfar –puede ser una coyuntura que no dure tanto como tememos– a ambos lados del Atlántico.

Yo escribo un momento después de haber oído la primera alocución del papa desde el balcón de San Pedro: emoción, lágrimas discretas, un cierto gesto de vértigo al estar ante un abismo de problemas, una serie de recuerdos importantes. Ante todo, el nombre escogido anuncia la profundización en los temas de justicia social y orden político, hacia el exterior pero también hacia el interior de la Iglesia católica. Luego ha habido la referencia a la gestión sinodal, que cada vez deberá más y más ser puesta en práctica, en lo que se refiere a la administración y el poder en la Iglesia. Naturalmente, esto va de la mano de las menciones al papa Francisco. En el trasfondo está el compromiso sin reservas de León XIV para combatir no ya solo los abusos sexuales sino también los de conciencia, como se ha demostrado bien recientemente en el conflicto del Sodalicio de Vida Cristiana, que ha acabado con la disolución de este grupo el mes pasado. Es este un ámbito muy delicado pero que está clamando por que se lo afronte.

El ademán humilde y tímido del papa contrasta con la firmeza de la voz que saluda al pueblo con el saludo del Cristo resucitado y reza con él un Avemaría y lo bendice. Paz, unidad, amor, acogida a todos son las palabras que han aparecido y reaparecido constantemente en la breve alocución. Las anotaciones dejaban el lugar a esta especie de letanía, que ha seguido en español recordando a las gentes de Chiclayo, la ciudad cercana al Pacífico, en el norte del Perú, donde más ha trabajado el papa. Hay ocasiones en las que una excesiva habilidad con las palabras inspira desconfianza, pero este no ha sido en absoluto el caso.

Finalmente ha comparecido en el discurso san Agustín, el gran teólogo de la interioridad y de la presencia de Dios más íntimo que lo más íntimo de cada ser humano. Todo esto es para mí señal de esperanza, y la esperanza pide ser compartida y no está dispuesta a sucumbir ante las primeras pruebas. Un matemático, especialista en Derecho Canónico –materia que espera desarrollos urgentes–, identificado con las gentes con las que su trabajo de misionero lo ha puesto en contacto: evoca la personalidad de Pablo VI, me atrevo a sentir, solo que adecuado a este tiempo ya tan distinto.

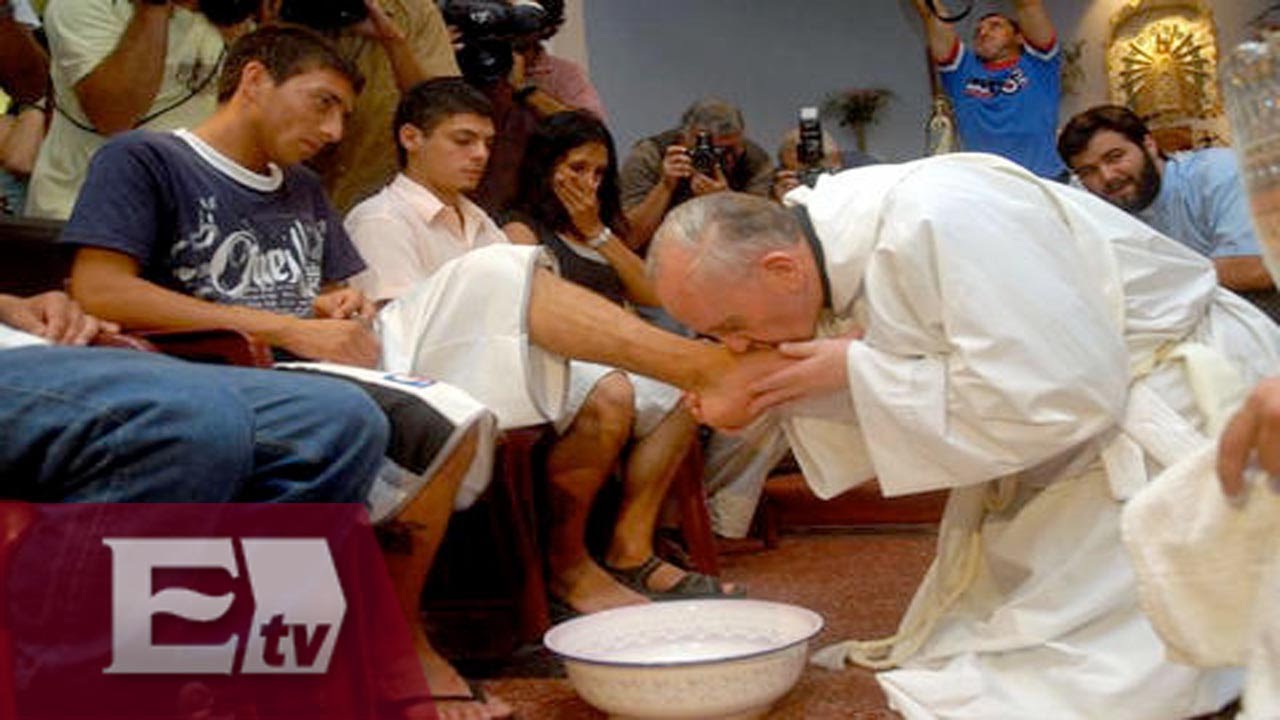

No se debe olvidar, ahora que hemos tenido que leer tantas valoraciones únicamente políticas del pontificado de Francisco que lo esencial de un papa simplemente coincide con lo que es esencial para cualquier bautizado: el seguimiento radical, valiente e inteligente de Cristo. Una vida que se asemeje a los rasgos extraordinarios de Jesús de Nazaret mientras anduvo por esta tierra y que se entregue a la esperanza absoluta de que ya ahora la resurrección de Cristo tiene transformada la raíz de la naturaleza entera y de la historia, por más que apenas sepamos ninguno ver a nuestro alrededor tal maravilla. Un cristiano, incluso si lo eligen papa, no tiene necesidad de hablar y escribir sino las palabras evangélicas. Doctrina la hay abundante, pero no hay en cambio tanta práctica de ella. Los símbolos y los gestos importan –en esto el éxito real de Francisco no se puede poner en duda–, pero no tocan siempre el fondo de la vida y de la realidad. Se espera del papa que viaje, que escriba, que predique continuamente. Tendrá que satisfacer en alguna medida prudente estas expectativas, pero la gran cuestión no va por esa ruta.

La Iglesia católica no tiene hoy la impresionante influencia social que aún tenía en el pontificado de León XIII, pero carga con la responsabilidad de purificarse –semper reformanda est– y de transmitir creíblemente al presente y al futuro su tesoro de amor y, muy en especial, de esperanza. Tiene que estar en la avanzadilla de cuanto es justo; tiene que fomentar el uso de la razón y el resto de las espléndidas capacidades de los seres humanos; tiene que confiar en que no es tan grave verse reducida a una minoría que se parezca a la levadura en la masa. Tiene poco sentido clasificar a un papa como continuista. Una cosa así sería un imposible.

La prudencia, la experiencia y la oración tendrán que ayudar al papa a evitar que las disensiones tomen el vuelo de un cisma; pero acoger realmente a todos es un programa tan cristiano como audaz. Yo espero que, por el momento, aunque sea esto más bien, justamente, un símbolo, las mujeres y los laicos de todas las proveniencias llenen los puestos de responsabilidad en el organigrama eclesiástico.

La marginación de las mujeres es, sin duda, uno de los factores que obstaculizan que se pueda realizar la misión de la Iglesia; pero esa no es la única marginación, como todos sabemos. Empecemos pensando modestamente en que se den pasos claros y rápidos para la unidad de las iglesias de Cristo.

Finalmente, no se olvide que una grandísima parte de lo que debe hacerse nos toca a todos, cristianos y no cristianos, cuando el tiempo invita –tienta– a retirarse de la acción.

Publicado en la Tribuna del diario La Razón del 12 de mayo de 2025.