1

Sólo en apariencia Hermann Cohen carece de relevancia en nuestro presente. Como tantos otros filósofos profundos, su repercusión, simplemente, no es visible para miradas poco atentas.

En su momento, o sea, en las décadas de gloria y fracaso que son las primeras de la historia turbulentísima de Alemania unida (murió al término de la Primera Guerra Mundial, después de haber ocupado en Marburgo una destacada cátedra de filosofía neokantiana, de modo que fue el primer filósofo judío de primera línea en recibir tales honores producto de la Emancipación), Cohen marcó con gran fuerza la coyuntura cultural de su país y representó –a veces, con maravillosa ingenuidad– la posibilidad próxima de una simbiosis muy honda y perfecta entre Ilustración alemana, protestantismo, socialismo no marxista y judaísmo. Como ejemplo de la extraordinaria irradiación de su cátedra, conviene recordar las referencias de José Ortega y Gasset a su estancia en ella: si un joven extranjero quería aprender lo más interesante de la filosofía alemana de la época, no podía dejar al margen de su viaje Marburgo. Allí, un judío asimilado enseñaba el pensamiento de Kant –con concesiones al idealismo hegeliano– como el más contemporáneo y útil de los mensajes para el presente que se podían extraer de todo el pasado filosófico. Kant era la esperanza de reducir las ciencias positivas a un sistema en el que la investigación filosófica siguiera desempeñando un cierto papel de reina: a ella corresponde averiguar y establecer con claridad las condiciones de la posibilidad del sistema entero de la cultura como, precisamente, cultura de la razón. La filosofía era en Marburgo una epistemología, pero con pretensiones mucho más grandiosas que la teoría de la ciencia que suele practicarse en el marco de la filosofía empirista y lingüística inspirada por Russell, Wittgenstein, Carnap e incluso el disidente Popper. Las condiciones sistemáticas y racionales que hacen posible los saberes particulares se ocultan, según se pensaba en la cátedra de Cohen, en las raíces esenciales de la subjetividad, entendida no como magnitud dentro de la historia universal, sino como soporte del sentido mismo de ésta y, por tanto, en alguna manera, en continuidad (difícil) con el ámbito de lo divino.

Pero el éxito del neokantismo como empresa común judeo-alemana, característica clave de la cultura pujante de la nueva potencia centroeuropea, no importa ahora tanto como fenómeno de los años 1870-1925 cuanto como señal en una dirección que no deberá abandonar nunca la filosofía en ningún futuro, y que, en especial, es una necesidad –relativamente poco sentida– para la filosofía de la religión. Me refiero a la reivindicación, a la exaltación, incluso, de la razón no ya como instrumento de la ciencia y la filosofía, sino como clave de bóveda de toda la vida espiritual y órgano fundamental de la misma actividad religiosa.

Cohen, de un modo que no esperaba el público culto de su patria, redescubrió además, en los años de su jubilación, después de comentar dos veces el sistema kantiano y de levantar sobre él el propio, como variante y mejora de lo heredado, las raíces esencialmente judías de su propuesta. El mesianismo ateo de Marx podía ser contestado por un socialismo que apelaba conscientemente a los profetas de Israel como fuente primera de inspiración y que los aunaba con la tradición luterano-pietista de Alemania, en una síntesis muy superior a la dispersión en el polvo de los hechos que tendía a mostrar por el mismo tiempo la filosofía de lengua inglesa y francesa. El resonante título del gran texto póstumo de Cohen fue, nada más y nada menos, que La Religión de la Razón a partir de las Fuentes del Judaísmo. Donde Kant sugería que no faltaba a esta religión más que su propia eutanasia, Cohen pensaba demostrar, en la tradición de los sabios del Talmud, que el cristianismo, además de propagar por todo el mundo las virtudes del judaísmo, había contraído compromisos graves con lo pagano, que el mundo contemporáneo necesitaba depurar. El resultado ya no es ni judío diaspórico ni cristiano, sino algo nuevo donde, eso sí, vive todo lo realmente vivo de la sabiduría y el culto del judaísmo.

2

Nuestro propio tiempo responde con demasiada frecuencia a la pregunta por la capacidad de religión en un sujeto con cosas tales como el sentimiento, la intuición, la fe…, donde, además, han degenerado, habitualmente, los significados primitivos y verdaderos de tales términos en relación con lo religioso. Kant y Cohen, como Maimónides y Tomás de Aquino, como san Agustín y Averroes, insistieron siempre, en la misma huella de los clásicos griegos, en que no es posible que, siendo la razón la marca distintiva, específica, del hombre, quede al margen o muy postergada en la actividad religiosa –salvo que se admita, con los agnósticos, los ateos y los escépticos, que la religión es un orden cultural o de segundo nivel o, sencillamente, ilusorio; a lo sumo, de interés pasajero en la atormentada historia de cómo el hombre aprende poco a poco a habitar el mundo de manera enteramente humana–.1

No es demasiado difícil la definición general de la razón. En primer término, es la capacidad de argumentar. Pero como se supone en quien la desarrolla la facultad de entender con perfecta evidencia la ley lógica por la que la conclusión se sigue de las premisas, esta misma evidencia de los principios de la lógica (de las leyes del ser en general de cuanto hay) queda, inmediatamente, introducida también en el concepto moderno de razón. De aquí que Kant siempre haya relacionado la razón con la maravillosa capacidad humana –universal humana– de conocer verdades necesarias que, por ello mismo, son también universales. Cuando especifica Kant luego su noción de la razón, al comprender que la aptitud para argumentar exige que no paremos de demostrar hasta no llegar a los supuestos absolutamente últimos de toda demostración e, idealmente, hasta la más lejana conclusión que se siga de ellos, añade que la característica más propia de esta facultad del sujeto es pensar lo absoluto, lo incondicionado (los primeros supuestos son, por definición, lo incondicionado que lo condiciona todo). Lo normal es que los hombres no relacionemos con perfecta claridad nuestras ideas de lo incondicionado con el funcionamiento constante de ellas, que es nuestra razón argumentando; pero la reflexión radical que se emprende en una crítica de la razón pura, o sea, de la razón cuando se la considera aislada de la experiencia sensorial concreta, saca a la luz que, en efecto, nuestra misma manera de proceder construyendo argumentos nos lleva indefectiblemente a tener que comprender qué significan las formas en las que concebimos lo absoluto, que son: el alma sustancial, simple e inmortal –sería más prudente decir: el yo, o sea, el sujeto que no es objeto sino sólo sujeto–; en segundo lugar, la causa perfectamente libre y el mundo como conjunto infinito de lo que ella condiciona (de sus efectos); y, por fin, Dios, la suma de lo real puro y, al tiempo, la inteligencia perfecta.

Pero Kant, distanciándose, como explica Cohen, de las influencias paganas, no admite que, ya porque todo ser pensante concibe las ideas de la razón (yo, libertad, Dios), haya que aceptar que el yo, la libertad y Dios existen. Que no podamos no concebirlos no significa que quede por ello mismo demostrada su existencia. Todo lo contrario: la meta de la Crítica de la Razón Pura es probar que el mero conocimiento no logra demostrar que existan estas tres realidades que piensa inevitablemente la razón finita por ser, sencillamente, razón finita; que quien cree que las meras ideas presentes en su razón demuestran ya la existencia de sus correspondientes objetos, es víctima de la más profunda ilusión que se encuentra en el dominio de la finitud (la llama “ilusión transcendental”). Y tan iluso es quien cree, en este sentido, haber probado la existencia de Dios, la libertad y la inmortalidad, como el que cree haber probado su inexistencia. El conocimiento riguroso no alcanza más que a explorar la naturaleza y, como dirá tiempo después el atípico kantiano que fue Wittgenstein, “de lo que no se puede hablar, hay que callar”; así que conviene callar acerca de todo lo meta-natural (la inmortalidad personal, la libertad, la existencia y el modo de ser de Dios).

Pero Wittgenstein no pudo añadir nada más positivo sobre el terreno de lo que llamó, con notable exageración y falta de cuidado, lo místico; en cambio, Kant –y Cohen– pasan mucho más allá, porque la crítica de la razón quedaría mutilada peligrosísimamente si no contuviera también una crítica de la razón práctica.

3

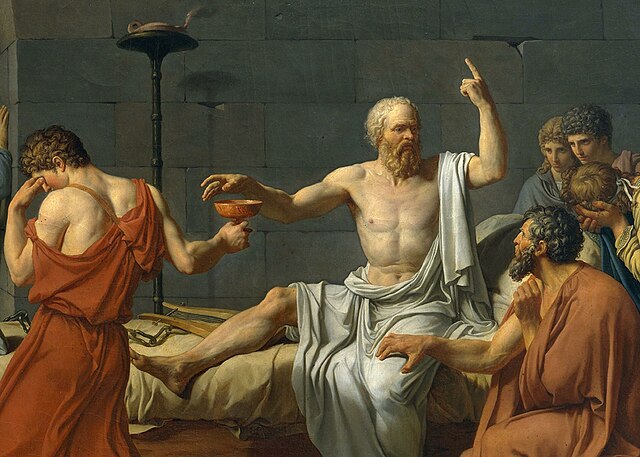

Es imposible encarecer exageradamente la importancia de este momento, reconocido, sólo que sin consecuencias tan extraordinarias, desde Sócrates: que la acción humana está impregnada de razón y, precisamente, sabe que debe dejarse dirigir por la razón. En primer lugar, que cualquier acción, en cualquier ámbito que sea, es deducida, como una conclusión, de ciertas premisas; en segundo lugar, que es irrenunciable el derecho de la razón a dictarnos esas premisas, si es que queremos que nuestra acción nos lleve a donde decimos ir.

Kant dividía los campos prácticos del hombre en tres. Por una parte, actuamos continuamente en un sentido que podemos bien llamar técnico: el que quiere guisar un plato, hacer un puente, aprobar unas oposiciones, conducir su coche hasta Toledo, sabe que tiene que plegarse, paso a paso, a las reglas que señalan cómo se debe, cómo deben todos los seres racionales, comportarse, a no ser que quieran, en el fondo, fracasar como cocineros, ingenieros o chóferes. Tienen los buenos técnicos que adaptar sus actos a unos principios (máximas) que se comprometen internamente a seguir siempre que se vean en las mismas circunstancias; y estos principios subjetivos que cada uno hace suyos en cada oportunidad –cuya asunción reiteramos cada vez que volvemos a obrar–, los dicta en este caso el simple conocimiento de la naturaleza: el estudio de la resistencia de los materiales exige que el buen ingeniero adopte las reglas que derivan de este conocimiento.

Es evidente que la vocación o la ocasión conducirán a unos hombres sí y a otros no a perseguir determinados fines de este primer grupo. Por imperativo que sea obedecer a las reglas de la técnica, en cualquiera de estos sentidos, sólo nos pondremos bajo su alcance en la hipótesis de que verdaderamente, por la razón que sea, intentemos un logro de esta índole; pero es claro que no rige ley ninguna que ordene para todos los hombres en toda circunstancia escoger una profesión, emprender cierta obra…

Hay, en cambio, dos clases de objetivos que sí perseguimos todos en todos los momentos de nuestra vida, excepto cuando entran en colisión irremediable –cosa que quizá debiera suceder con más frecuencia de la que experimentamos de hecho–: la felicidad y la bondad. Mejor sería decir que la felicidad la procuramos siempre y que la bondad moral deberíamos procurarla siempre; y que cuando este segundo fin no es compatible, en la medida en que podemos formarnos de ello un juicio, con conquistar también la dicha, tenemos que abandonarlo todo para ir tras la bondad moral.

Esta descripción, que la entenderá siempre todo hombre y sentirá que debe honrarla como la más exacta, aunque él mismo casi nunca actúe como evidentemente se debe, muestra cómo no hay tampoco obligación estricta de ser feliz, precisamente porque sí la hay de ser bueno. En efecto, aunque no sea, afortunadamente, una constante de nuestra vida, sucede que hay, sin duda, momentos en los que el cumplimiento del deber se nos presenta como una posibilidad terrible: si la realizamos, grandes esperanzas que no eran ilícitas hasta ahora se verán comprometidas o del todo anuladas; si actuamos como debemos, quedaremos desacreditados, descubiertos, humillados, y cuanto aspirábamos a ser se reducirá a polvo. No queremos el bien, pero seguimos sintiendo su reclamación santa y, por lo mismo, de alguna manera sí que lo queremos, incluso en estas condiciones extremas. Él no nos va a forzar: se limita a llamarnos, como quien te pide, a lo lejos, que lo tires todo por la borda y vayas en su compañía no se sabe a dónde –o, precisamente, a donde no te habías propuesto antes ir ni ves que te pueda proporcionar ninguna clase de bienestar: a donde en principio menos acudirías motu proprio–.

En comparación con esta llamada desprovista de todo atractivo que no sea el deber mismo, las ganas furiosas de desoírla sí son, en cambio, una especie de violencia. Kant las representaba como un muelle o poderoso resorte que salta desde nosotros mismos y es capaz de romper la aspiración santa al bien. Una inclinación, una tendencia, una coacción que brota también de mí y que suele multiplicarse, como bola de nieve en la pendiente cuesta abajo, si cedo a su violencia.

El bien me llama desde la altura venerable de su aislamiento y no me promete otra cosa que él mismo –que me es desconocido–; el otro ímpetu no es una voz ni es venerable en absoluto: empuja, rompe, violenta, pero no dice nada sino que sólo absorbe, apoyado en mi recuerdo de los gozos que acostumbro a gustar, o incluso presentándose ya como un deleite que anticipa otros mucho mayores si me dejo ir.

Pero en todo esto aparece una tercera figura: yo mismo, llamado por un lado y empujado por el otro. Se diría que me llaman de lejos y que me empujan desde dentro de mí mismo; pero también es verdad, y más verdad, que la llamada encuentra un eco hondísimo en mi interior y que no termino de poder decir que sólo entra y baja hacia mí como un imperativo de lo otro que yo, como heteronomía: una ley ajena en su origen a mí mismo.

Para entender exactamente este punto es preciso tener en cuenta algunos detalles de importancia que aún no he expresado.

El primero es reconocer que el conflicto entre felicidad y bondad puede en ciertas ocasiones presentarse efectivamente, como una incompatibilidad plena, a la que no se ve salida alguna. Sería rebajar el problema dulcificar las cosas hablando de la dicha del deber cumplido. Y no porque no la haya, sino porque no cabe experimentarla más que pasando a través de la puerta estrecha de la acción moral, más allá de la cual no se nos ha prometido nada –justamente para que sólo nos atraiga la rara belleza del bien a secas, de lo que es justo en sí mismo y nada más que justo, como ya lo había descrito, en el primer paso de nuestra historia espiritual común, Sócrates–.

La segunda observación es que las reglas para la felicidad al margen de la bondad no son seguras. No hay recetas universales para ser feliz, como comprueban, sin desalentarse por ello hasta que el número de los reveses no es elevadísimo, quienes recurren, por ejemplo, hoy a los manuales de autoayuda, y ayer lo hacían a los textos en los que gente de experiencia relataba autobiográficamente cómo pensaban ellos que debería vivir cualquiera que quisiera lograr una vida de plenitud de gozos. Los libros sapienciales se remontan a las primeras épocas de la literatura egipcia y están presentes por doquier. En ellos suele hallarse una mezcla indigna –así la habría llamado sin duda Kant– de recetas para el buen éxito y de recomendaciones morales. Pero lo que es preciso anotar es que, a causa de que el empeño por ser felices no tenga orígenes tan altos como la reclamación del bien, las normas para intentar el éxito carecen de valor universal, digan lo que digan quienes escriben sobre ellas. Aunque sea desalentador, es instructivo ver la más antigua de las recomendaciones sapienciales egipcias que ha llegado a nuestras manos –la humanidad, en su extravío, llama sabiduría sobre todo a este tipo de gestos, al no concebir fines más altos y más humanos–. No se espere de este texto antiquísimo una extraordinaria profundidad sobre lo que es clave en la vida. El gran visir enseña a su hijo cómo prosperar, y por más que queramos dar vueltas a sus palabras en busca de otra cosa, lo único que realmente significan es este consejo: «Hijo mío, tú, ante tus jefes, guarda silencio». Y, aparte de sentirnos en cierto modo humillados, no dejaremos de notar que esta recomendación de ninguna manera es siempre válida, o sea, útil. Aunque nada más resulte este efecto de la también antigua propaganda contra la adulación, es claro que hay formas de adular de veras que no se valen del silencio sino del desparpajo y, en apariencia, del riesgo de ser sinceros y deslenguados con los jefes. Todo depende de la índole, la experiencia y el humor cotidiano de un jefe determinado…

De aquí se deduce la tercera observación: aunque en cierto modo debemos ser felices –porque es una esencial ingratitud a la vida renunciar a gozarla con inocencia–, las máximas para lograrlo tienen menos generalidad que las mismas máximas técnicas. La resistencia de los materiales de construcción se puede conocer objetivamente, pero no hay conocimiento objetivo de la índole de un jefe de quien dependa tanto la prosperidad como dependía del faraón la del hijo del gran visir, allá por el siglo XXV antes de Cristo. Y es muy apropiado que no haya fórmulas universales para este tener las espaldas cubiertas, las necesidades satisfechas de aquí hasta que nos muramos, que es la felicidad mundana. Es muy apropiado, precisamente como contraste con las normas inflexibles, perfectamente universales, del bien, que sí son absolutamente universales porque están preparadas para enfrentarse victoriosamente con los consejos de falsa prudencia de los manuales sapienciales y de autoayuda (no hay tal “auto” en esta ayuda, cuando sólo la adquieres comprándola…).

En otras palabras: por violento que sea el empujón que recibimos hacia el gozo del mundo olvidándonos del deber, nunca estaremos del todo fuera del ámbito al que llega la voz del bien. No podremos disculparnos en que nuestra primera infancia fue desastrosa, nuestra educación resultó al contrario de lo que debiera y, después, la mala fortuna de los encuentros nos hizo caer en una ignorancia invencible acerca de lo que debe hacerse en la vida. El optimismo ilustrado de la doctrina de Cohen confía hasta el final en que la condición empírica, casual, contingente, de la existencia de los hombres no obnubila por completo, salvo enfermedad que cancele el ejercicio efectivo de la humanidad por un tiempo, la voz santa de la conciencia moral resonando en el fondo, o sea, desde el fondo de nosotros mismos, los empujados violentamente por el afán de los placeres –el más fuerte de los cuales es el deseo de reconocimiento, de fama, de éxito social–.

Así, la situación profunda se expresa en un rasgo relativamente de superficie y fenoménico: la muy superior exigencia del bien se manifiesta en imperativos de alcance universal, en órdenes que no admiten excepción –aunque sí admitan ser despreciadas por nosotros, los que no lograremos jamás dejarlas de oírlas aunque nunca las hayamos intentado seguir.

4

De donde se sigue la más importante y novedosa tesis de los kantianos sobre el bien moral y la voz de la conciencia (la llamada condición formal de su sistema ético-religioso, tan mal entendida por la generalidad de los lectores). Consiste en enseñar que, cuando queramos comprobar si una máxima moral que hemos hecho nuestra es realmente moral –o sea, si es verdadera o es auténticamente moral–, el camino que tenemos es el socrático sólo que expresado de otra manera que nos ahorra el trabajo del diálogo efectivo con los demás y los procesos retóricos de persuasión: basta que intentemos pensar que la regla que hemos hecho nuestra se volviera regla universal para todos los hombres en todas las situaciones. Si entendemos que hay un puro problema lógico en esta universalización (o sea, que caemos en contradicción, que literalmente no podemos querer que todos se comporten como nos hemos propuesto comportarnos nosotros), es que nuestra máxima es falsa e inmoral. Si, por el contrario, logramos penetrar intelectualmente en su validez sin excepciones pensables, entonces mismo sabremos que es verdadera. Sólo procede del bien si no se mezcla el egoísmo de nadie, o sea, el deseo particular y relativizante de ningún sujeto, de ningún grupo humano. Cualquier restricción de la universalidad de una máxima que creíamos moral enseña que, en realidad, se trata de una refinada fórmula del egoísmo, es decir, de la búsqueda de la dicha renunciando al bien y olvidándonos, si hace falta, de los derechos de los demás imponiéndose como otros tantos límites infranqueables a nuestra persecución de la felicidad.

El gozo del mundo nos aísla, afloja nuestros vínculos con los demás, justamente porque su origen está en el amor egoísta a nosotros mismos –que no merecería el alto título del amor–. La aventura del bien nos funde en la raíz de la humanidad de todos los hombres, nos solidariza en lo más hondo con ellos todos, aunque aparentemente lo que suceda es que nos quedamos también, aunque muy de otro modo, solos, incomprendidos, crucificados si hace falta.

No asesines, dice el quinto mandamiento; no mientas, no codicies el bien ajeno, no uses el nombre de Dios en vacío. Superficialmente, son prohibiciones; realmente, vías a lo desconocido que nos liberan del peso abrumador de nuestro egoísmo. Como dicen los kantianos: los imperativos morales se nos presentan, en el primer momento, como constricciones porque estamos deseando un compromiso imposible con nuestro afán de éxito en el mundo y de placeres de toda índole; pero si se logra el casi milagro de que, sólo por la universalidad del deber mismo, sólo por respeto religioso y veneración a su mandato incondicional, probemos una vez a obedecerlos, entonces, atreviéndonos también por una sola vez a hablar como si nosotros hubiéramos franqueado efectivamente esta frontera y realizado el casi milagro –nunca más osaremos tal cosa–, diremos que el sabor real de nuestra experiencia es el más poderoso sentimiento de liberación: ¡libertad respecto del propio egoísmo! Y más vale inmediatamente callar, porque del cielo sólo hablará quien llegue a él y nadie debe jactarse de ser bueno, aunque ahora hayamos pactado por una vez con la indiscreción.

Cohen comparte entusiásticamente este modo de plantear la cuestión del bien y de entender, por tanto, la forma tercera y más alta de la vida en la acción, más allá de las búsquedas, siempre hipotéticas y, por ello, no absolutamente humanizadoras, de los bienes de orden técnico y de orden pragmático. Hay, en efecto, la vida de la santidad, de la pureza del bien, que coincide con la vida en la plenitud de la razón y con el fomento de la humanidad misma del hombre. Porque la razón es el antiegoísmo: es lo mío que también es de todos, sin acepción de personas, sin favores inmotivados. Un hombre no es valioso en lo decisivo porque posea determinados dones de naturaleza o de fortuna. Da igual que así lo estime el mundo. El único valor es el que un hombre conquista cuando obedece a su razón y pospone, por seguirla, las violencias de la naturaleza, que lo reclaman a gozar de su juventud, de su belleza, de sus talentos, de sus relaciones en la sociedad, antes y con desprecio de las exigencias del deber santo.

Sólo la acción nos hace valiosos, y la acción más potente es aquella en la que realmente optamos por una máxima auténticamente moral y despreciamos otra que está infectada de egoísmo en cualquier sentido. Esta elección es ya lo mismo que obrar en consecuencia: es ya acción, y lo es supremamente. La existencia se decide ahí. La razón práctica es la fuerza íntima y, al tiempo, universalmente humana, en donde reside, para decir las cosas en los términos de la teología cristiana, la gracia de Dios; o, para hablar el lenguaje de los viejos profetas de Judá y de Israel, donde sopla el espíritu del Señor.

La razón en su uso meramente teórico, cognoscitivo, no apura la verdad final de lo real –la cosa en sí–, ni aun cuando la volvemos reflexivamente sobre nuestra propia condición. Tanto mejor. Un hombre debe ignorar su posición respecto de Dios si quiere poder actuar santamente. No ha de conocer si está cerca o lejos de Dios por su existencia ya pasada –y eso significa el auténtico conocimiento profundo de sí mismo–, o será materialmente imposible que siga actuando con total desinterés, en virtud tan sólo del reclamo santo, venerable, infinitamente imperativo e infinitamente no violento del deber. No hay mayor violencia que la que el gozo y su deseo nos imponen, y no la hay menor que la que brota de la mera razón, de la razón pura –purificada de añadidos espurios no racionales–.

No es que Kant partiera a la construcción de la filosofía teórica con ningún prejuicio; pero no cabe duda de que los resultados que obtuvo en ese trabajo fomentan extraordinariamente bien la ruda exigencia absoluta de la santidad, que repudia toda apoyatura exterior, que sólo ofrece el atractivo tremendo, tremendum et fascinans, del deber a secas, puro, sin más promesas ni adornos. Y la habitual resistencia a las ideas de Kant no puede ocultarnos el hecho de que su descripción del verdadero rostro del bien, cuando es avistado desde esta ladera de la historia humana, contiene fragmentos de verdad impresionantes y se adecua a su objeto mucho mejor que infinidad de otras tentativas de azucarar el aspecto de la perfección, cuando en realidad tan sólo la impurifican y la rebajan.

5

En efecto, si revisamos el conjunto de lo que llevamos dicho y lo consideramos desde lados desatendidos hasta ahora, nos encontramos con que la situación que dibujan los kantianos, Cohen siempre incluido, es ésta: un hombre que logra entender que la ciencia y la reflexión sobre la ciencia no se extienden, metafísicamente hablando, hasta el conocimiento de cómo es en sí lo real (la cosa en sí); que, por lo mismo, no dispone de ningún argumento científico ni de ninguna experiencia rigurosa de la libertad; y que, sin embargo, no debe desconfiar de que, junto al ámbito de la razón teórica, hay el de la razón práctica, y la razón práctica significa lo mismo que la libertad.

Se debe creer, por razones morales, en la libertad, justamente en la ausencia de apoyos extramorales de orden científico o metafísico. Quien confunda la existencia humana con el territorio de lo que la ciencia abarca (la naturaleza en su legalidad de orden necesario, en tercera persona o, mejor dicho, impersonal y neutra), ése ha optado por la inmoralidad.

Es evidente que esta doctrina tiene su punto flaco más notable en el hecho de que ha de darse alguna clase de experiencia indudable de la diferencia entre existencia y ciencia, entre teoría y práctica. No se puede también confiar en vacío en que ocurre esta diferencia, aunque su acontecimiento no pertenezca al orden del saber científico mismo ni se pueda confundir con una creencia cotidiana sometida a toda clase de críticas epistemológicas posibles. Es precisa alguna experiencia transcendental de la existencia como punto de reunión de lo práctico y lo teórico, para que el resto de estas enseñanzas cobre pleno sentido; pero la idea de semejante experiencia equivale, para todo buen kantiano, a un hierro de madera o a un fuego de agua.

Pues bien, aquí es donde Cohen introdujo una cuña hipercrítica en el kantismo, que, a la larga, cuando miramos las consecuencias que trajo consigo en la obra, por ejemplo, de Franz Rosenzweig –un discípulo íntimo pero no fácilmente reconocible de Cohen–, vino a derribar toda la estructura del idealismo transcendental con más efectividad que como pensó lograrlo Hegel.

En primer término, Cohen reparó genialmente en otra carencia, en otro salto injustificado en este edificio espiritual que tanto admiraba y dentro del cual había vivido y trabajado con inmensa laboriosidad toda su larga vida. Y es que el sujeto individual no puede reprimir en sí mismo lo egoísta en nombre de lo universal si antes no se abre paso hasta la posibilidad de concebir realmente la totalidad de todos nosotros, los seres racionales, todos universalmente obligados en conciencia a adoptar una determinada máxima moral y rechazar sus contrincantes.

Se habla con demasiada facilidad de la universalidad que la razón opera por sí sola; pero para que la razón práctica pueda ser origen de universalidad práctica –idea sin la cual, como hemos visto, se volatiliza el sentido de los mandamientos morales–, ha de haber conseguido la representación de todos nosotros. Pues bien, si la experiencia del tú y la del él –un segundo tú basta para que el primero, naturalmente, pase a ser él– no ocurren, son imposibles las experiencias del nosotros y del ellos. Un cuarto sujeto que comparezca, ya sea en la forma del tú o en la del él, inicia, a lo mejor, la noción del vosotros, que debe, en cualquier caso, sustanciarse en seguida, si ha de tener plena consistencia la posibilidad del imperativo categórico.

Pero, naturalmente, estas experiencias tienen que poseer de nuevo un peso muy superior al meramente empírico: han de ser también transcendentales. De otra manera, nunca podrían arrastrar una carga significativa tan grave, que lo decide todo en materia de ética y de religión. Sin embargo, no hay nada en la Crítica de la Razón Pura que señale en esta dirección. En principio, aunque yo pertenezca al dominio de lo transcendental –tanto como unidad pura de la apercepción de todo el contenido de mi conciencia, cuanto como idea de la razón, aunque en dos formas distintas–, tú no recibe ninguna consideración de este rango en la filosofía original de Kant. Fichte, por ello, hubo de introducir en los primeros pasos de la doctrina transcendental del derecho la deducción pura del tú.

Pero Cohen no se refugia en ninguna deducción del tú. Da por entendido que se necesita en este lugar central de la filosofía un choque más consistente con la alteridad que la mera idea general de su necesidad –que, por otra parte, es evidente, como hemos visto al analizar la fórmula del imperativo categórico–.

Aquí es donde el lector comprende que Cohen gira en busca de otra posibilidad dejada, ésta sí, abierta por Kant. Se trata de los sentimientos, que de ninguna manera se restringen a notar placer y disgusto, como muchas veces se desprende de los textos kantianos. En definitiva, hemos considerado antes ya dos sentimientos que poseen necesariamente mucho más valor que el agrado y el desagrado, por el hecho de que no son a posteriori, o sea, no siguen a la consulta de lo empírico. El primero y más a la vista es el del respeto, la veneración al deber como cosa santa; el segundo es el de la liberación cuando el hombre hace cuanto está en su mano por soltarse de la horrible tutela violenta de la inclinación.

Cohen ve con maravillosa perspicacia que la veneración a la santidad del deber supone ya otro sentimiento, no menos apriórico que éste, ya que el deber se presenta también como respeto a la condición de fin sagrado que el otro hombre ha de tener para mí. Si no descubro en algún sentimiento de este mismo orden supremo la alteridad, la intersubjetividad, no cabe que la afirme sencillamente.

Pues bien, anterior a la experiencia de un tú es, según el espléndido texto El Concepto de Religión, de Cohen, la revelación del vosotros en el afecto de la compasión: la compasión ante el hecho de que vosotros, todos vosotros, siempre, traéis a mí la noticia de que vuestra situación me impone cargas de orden moral y práctico porque, de algún modo, yo me descubro respecto de uno cualquiera de vosotros que se me acerque –mi prójimo del caso concreto dado– una esencial menesterosidad. Da lo mismo en qué situación me encuentre, a mi vez, yo: siempre puedo y debo prestar socorro al otro próximo, sea como sea éste, nada más que porque se destaca junto a mí del horizonte de los pobres, los inocentes, todos aquellos de cuyas culpas, de cuyo mal radical, no sé íntimamente nada; mientras que acerca de mí mismo no puedo ignorar el combate entre máximas y opciones que me muestra un pecador –y hablo ya ahora el fuerte lenguaje de los profetas de los antiguos reinos de Israel y de Judá, en cuyas huellas sitúa Cohen, cada vez con mayor conciencia, su propia protesta dentro del mundo de la filosofía kantiana–.

La experiencia excesiva –que luego describió Martin Buber como sin sospechar sus peligros– del tú singular, individuo absoluto, no puede reemplazar en el ámbito de la moral y la religión la experiencia del mero, del puro prójimo. El tú singularísimo no es el objeto inmediato del amor religioso y del cuidado moral, sino del amor pasional, que empieza, como señalaba Kierkegaard, haciendo, desde luego, la más decidida acepción de personas, la más exclusivista de las elecciones sobre el objeto del amor. No es así como se vive la religión, tan alejada, por eso, del gozo pasional de un Don Juan. Las obras del amor deben prodigarse en todas direcciones, sobre amigos y enemigos, sobre hombres de mérito y sobre criminales; en definitiva, sobre todos vosotros, los que con vuestra presencia indudable en el mundo de lo real suscitáis mi compasión activa. Porque tampoco se trata de que yo realice un acto de empatía, o sea, de conocimiento del otro, del prójimo. La carga gravita sobre la responsabilidad inmediata, inapelable, obligatoria y sagrada, que reclama la presencia de uno cualquiera de vosotros, los compadecidos por este yo que hasta ahora, en su soledad, era un punto de soberbia.

De aquí que recaiga sobre lo afectivo de la experiencia de la intersubjetividad el acento ético-religioso: antes que el espectáculo de la humanidad como a distancia de mi ojo solitario, son la queja, la presentación de agravios, la solicitud que me manda sin duda, sin dilación, sin dejarme espacio para que sopese si me conviene o no someterme a su voz. Descubrir al prójimo es estarle ya entregando algo mío y que él necesita; aunque en un segundo momento, quizá rapidísimamente surgido, yo invierta la dirección de este don y ejercite cualquier clase de violencia sobre el otro; y la primordial será la de simplemente observarlo, clasificarlo, estudiarlo de alguna manera, sin ceder en absoluto a su mandamiento –lo que, sin duda, es ya violar éste–.

Si Kant reducía la religión a la conciencia de lo absoluto de la imposición moral como voz del mismo Dios, Cohen la concentra en la relación social misma, según la acertada expresión que usó cincuenta años después Emmanuel Levinas, también en las huellas del viejo pensador neokantiano. Me descubro, en efecto, individuo moral absoluto, propiamente tal, en la misma medida en que acato la orden rigurosa del bien como concerniéndome ahora a mí solo –al modo en el que el buen samaritano que tropieza con el herido en mitad del desierto no puede ni por un instante fingir que la responsabilidad del socorro incumbe a uno cualquiera de los que pasan por allí y no, ya mismo, a él solo, aunque quizá no lleve en las alforjas nada muy útil para el caso–. Pero sin el descubrimiento de esta individualidad moral fuerte, no hay presencia ante Dios, o sea, ante el santo perfecto.

6

El hecho de que Cohen no absorba, sin embargo, en la justicia y la solidaridad para con el prójimo todo el contenido de la religión, se funda en que la compasión, en una fase necesariamente segunda, puede y tiene que volverse incluso sobre mí mismo. Una vez que haya gastado mis fuerzas en la lucha contra el mal social, trabajando por el rescate de cada uno de mis prójimos concretísimos –jamás huyendo a los puros males estructurales, sino siempre haciendo pasar mi acción política por el cuidado compasivo de cada uno de los cercanos–, también tendré el deber de compadecerme de mi propia pobreza como trabajador casi inútil en la divina obra. Porque a lo que no tengo, en cambio, derecho alguno es al pesimismo y al optimismo.

No lo tengo al pesimismo, debido a que no hay tiempo, en el servicio del prójimo, para proyectar duda ninguna sobre mi eficacia, siendo yo un pecador. Da lo mismo que lo sea o que no lo sea, por más que conozca que lo soy: el trabajo se impone ahora a mí con absoluta seriedad, sin cálculos respecto de su posible fracaso. Pero aún sería peor que sólo lo cumpliera llevado en alas de una jactancia estúpida, que me hiciera pensar que, en efecto, yo soy el más indicado y el más experto para que esta ayuda a la que me dedico cure infalible y rápidamente la desgracia social de cada uno de todos vosotros. La realidad es que la historia seguirá mostrando un rostro gris, quizá más terrible después que antes de mi entrega a sus tareas; pero tampoco esto puede importarme ni detenerme. Sólo me debe inspirar compasión, al fin, por mí mismo, a quien debo cuidar precisamente estando alerta para que ninguna confusión se introduzca en este campo tan delicado. Que no penetren en él las ilusiones visionarias de la metafísica, que me derribarían en el sentido o del pesimismo o del optimismo. La gracia de Dios no es sino la fuerza autónoma, mía, pero increíblemente vigorosa para proceder sólo de un pecador, con la que a cada hora vuelvo a recibir, por la presencia de la injusticia, el mandamiento pleno de eficacia –que me vuelve a mí mismo un agente casi absurdamente eficaz, si logro mantenerme a salvo de las asechanzas que siempre rodean las obras de la justicia–.

La compasión dirigida hacía mí mismo lícitamente me deja solo ante Dios, en el ámbito de su perdón que renueva a cada momento el tiempo y que me envía en todos los ahoras a la labor del mundo.

Cohen ha estudiado larga, prolijamente, todos los factores de la religión de Israel partiendo de este foco central. Él mismo es lo que aún hoy nos importa decisivamente, incluso cuando la historia de la teoría de la verdad ha dejado atrás los fragmentos de kantismo que sobrevivían en los escritos de Cohen hasta los últimos días de su vida. La religión de los profetas, que pivota sobre la compasión interhumana, es la fuente de la moral.

Notas

1 Una impugnación directa y muy ingeniosa, suscitada por estas defensas clásicas, es aquella de Miguel de Unamuno en las primeras páginas del Sentimiento Trágico de la Vida, cuando escribe que ha visto más veces razonar que no llorar a un gato…

Texto publicado en págs. 25-40 de Pensadores judíos: de Filón de Alejandría a Walter Benjamin, 2011.