1 Prólogo inactual

Posiblemente no haya una diatriba más elocuente contra la muerte que la que se contiene en el llanto del Arcipreste de Hita por Trotaconventos. El contexto de germanía no quita nada, sino que quizá añade mayor peso, más seriedad, más sinceridad a estas quejas y a estos insultos. Recordemos algunas y algunos: Muerte desmesurada, matases a ti sola (estrofa 1568); Tú despoblaste, Muerte, al çielo, e sus sillas (1555); Por tu miedo los santos resaron sus salterios (1554); Tú eres mal primero, tú eres mal segundo (1552); ¡Ay, Muerte! Muerta seas, muerta e mal andante (1520); No hay omen que te sepa del todo denostar (1547). En otro lugar muy célebre, casi hoy mismo, se dice: Do not go gentle into that good night,/ Old age should burn and rave at close of day; / Rage, rage against the dying of the light (No entres dócilmente en esa buena noche; la vejez debería arder y delirar al cerrarse el día; enfurécete, enfurécete contra que la luz esté muriendo) (Dylan Thomas en versión mía tentativa). No puede este poeta acordarse de la muerte ajena y cercana sin pensar en la vejez. Pero hay también experiencias como la que expresa la extraordinaria Alejandra Pizarnik: La muerte / no viene. / Ya está sentada / dentro de mi nombre. / Respira / cuando callo. Es, pues, el origen de mi silencio de ahora mismo, de mi necesario silencio.

Pero fue uno de los más antiguos poemas de la Grecia arcaica el que moldeó inolvidablemente la queja por ser viejo. Véase, en efecto, la primera elegía de Mimnermo de Colofón, alrededor del año 625 a.C., en la edición Diehl: τίς δὲ βίος, τί δὲ τερπνὸν ἄτερ χρυσῆς Ἀφροδίτης; / τεθναίην, ὅτε μοι μηκέτι ταῦτα μέλοι, / κρυπταδίη φιλότης καὶ μείλιχα δῶρα καὶ εὐνή, /οἷ’ ἥβης ἄνθεα γίγνεται ἁρπαλέα / ἀνδράσιν ἠδὲ γυναιξίν· ἐπεὶ δ’ ὀδυνηρὸν ἐπέλθῃ / γῆρας, ὅ τ’ αἰσχρὸν ὁμῶς καὶ κακὸν ἄνδρα τιθεῖ, / αἰεί μιν φρένας ἀμφὶ κακαὶ τείρουσι μέριμναι, / οὐδ’ αὐγὰς προσορῶν τέρπεται ἠελίου, / ἀλλ’ ἐχθρὸς μὲν παισίν, ἀτίμαστος δὲ γυναιξίν· / οὕτως ἀργαλέον γῆρας ἔθηκε θεός. (¿Y qué vida, y qué goce, quitando a Afrodita de oro? / Morirme quisiera, cuando no importen ya más / los amores ocultos, los dulces obsequios, la cama, / cuanto de amable tiene la flor de la edad / para hombre y mujer; pues tan pronto llega la triste / vejez, que hace al hombre feo y malo a la par, / sin cesar le consumen el alma los viles cuidados, / ya no se alegra mirando a los rayos de sol, / los muchachos lo odian, lo vejan también las mujeres; / tan terrible dispuso Dios la vejez.)1

Meditar y vivir este misterio primordial de la muerte ha de hacerse de múltiples modos, una y otra vez. Para quien se adentra en la ancianidad, el fuego y el delirio de que habla el poema de Thomas son posibilidades ciertas, pero no, desde luego, las únicas. Porque la primera evidencia es la que se lee en el capítulo XX del tratado de Cicerón que él tituló Catón y conocemos sobre todo como De senectute, Sobre la vejez. Y es esta: Mortem igitur omnibus horis impendentem timens qui poterit animo consistere? (Y así el que teme la muerte, que cada hora nos amenaza, ¿cómo podrá vivir quieto y tranquilo?). Su alma estará en conmoción perpetua y, salvo que logre una anestesia potentísima, se verá en máxima dificultad para iniciar y sostener ninguna empresa en medio de la sociedad y del mundo. Más abajo citaré de nuevo esta frase esencial. Quien pudo sentirla alguna vez con suficiente hondura ha de haber recogido algunos pensamientos fundamentales no ya sobre la muerte misma, sino también sobre la fase final de la vida, que cada vez va descubriendo con más realismo la muerte en el horizonte inmediato. ¿Queda ya solo fuego y delirio, un fuego que abrase los pésimos delirios de las ilusiones de otras edades?

2 Estoicismo platónico, que en realidad es una contradicción

Solo la filosofía tiene palabras de vida eterna en la Roma que ve morir la república; pero aún existe una instancia de superior sabiduría, que es la que toca a quienes actúan según dicta la vía hacia la eternidad. Estos no son meramente filósofos, sino personas de carne y sangre, individuos en el sentido pleno del término –que no significa en modo alguno aislamiento respecto de la comunidad y la naturaleza–.

En efecto, refiriéndose a Quinto Máximo, Cicerón hace decir a Catón en De senectute IV: Multa in eo uiro praeclara cognoui; sed nihil admirabilius, quam quo modo ille mortem fili tulit clari uiri et consularis. Est in manibus laudatio, quam cum legimus, quem philosophum non contemnimus? Nec uero ille in luce modo atque in oculis ciuium magnus, sed intus domique praestantior. (Muchas cosas grandes e ilustres conocí en este varón; pero nada vi más admirable que la resignación con que llevó la muerte de su hijo, hombre visible y consular. Anda en manos de todos la oración fúnebre, cuya lección hace mirar con desprecio a todos los filósofos. Ni fue solamente grande en el público y a los ojos de todos, sino también en particular y dentro de su casa.)

Lo más admirable que se encontró en Máximo fue cómo sufrió la muerte de un hijo ilustre: no solo lo que hizo entonces –especialmente en privado, cuando el público no podía verlo–, sino el discurso de alabanza con que se despidió del difunto, deja en ridículo a todos los filósofos, los meros filósofos –ese producto de Grecia, que no de Roma–.2

El conocimiento de la verdad que tienen hombres así seguramente no es ni ha sido nunca teórico, sino que se desencadena en la ocasión precisa, como un fruto de la divina chispa que es en cada cual el alma. No hace falta saber que se tiene un alma, que es de origen y esencia divinos; ni hace falta –aunque ayude tanto– haberla ejercitado en la filosofía, es decir, en prescindir sabiamente del exceso de influencia que el cuerpo mortal ejerce sobre la vida ignorante. La persona que actúa, si sus costumbres han sido virtuosas –y ello es mucho más práctica que estudio–, sacará de su fondo secreto la obra valiosa, vehículo y prenda de eternidad. De una doble forma de la eternidad: la que simplemente es fama entre la humanidad futura y la que consiste en habitar lejos del cuerpo, en la compañía de los santos que ya abandonaron la Tierra y de los santos por venir.

En De senectute XXI leemos: Est enim animus caelestis ex altissimo domicilio depressus et quasi demersus in terram, locum diuinae naturae aeternitatique contrarium. (Baja el alma celestial desde aquel elevado domicilio a ser oprimida y sumergida en la tierra, lugar contrario a la divina naturaleza y a la eternidad.)

El alma, animus, vive en el cielo y es de su misma eterna sustancia. Ha sido derribado de su domicilio natural y arrojado a la Tierra, que es lugar contrario a lo divino, o sea, a lo eterno. Ha ocurrido ese acontecimiento, que quizá solo se deja entender por las líneas siguientes, también del capítulo XXI: Sed credo deos immortalis sparsisse animos in corpora humana, ut essent, qui terras tuerentur, quique caelestium ordinem contemplantes imitarentur eum uitae modo atque constantia. (Mas creo que los Dioses inmortales infundieron las almas en los cuerpos humanos, para que ellas mantuviesen la máquina del universo, y contemplando el orden de las cosas del cielo, le imitasen en la regla y constancia de su vida.)

La oposición entre la Tierra y el Cielo no puede explicarla el flojo metafísico que es Catón, este hombre de acción tan virtuoso y, en su vejez, tan admirador de la filosofía. Pero los Dioses no pueden desertar de la Tierra: no pueden ser simplemente vencidos y expulsados de ella, y tampoco la pueden abandonar a su mortalidad caótica. Envían, pues, a las almas a ser humanas pero al modo de los genios o los ángeles: como cuidadoras de este lugar tan alejado del Cielo. Ellas contemplan siempre, por su sustancia misma, el Orden del Cielo, y logran imitarlo tratando siempre de vivir –las óptimas entre ellas, o sea, los mejores seres humanos– de acuerdo con él. De esta manera, los cuerpos que están en contacto con estos seres de origen superior no pueden no someterse a una plétora de leyes que, desde luego, no están inscritas en su esencia.

El universo, mejor dicho, la naturaleza es como poco la expresión ad extra de Dios: toda ella razón y bien, orden y justicia. Como notamos que sucede con nuestra propia alma, que es invisible tanto cuando vivimos en este mundo como cuando vivimos en los dominios celestes,3 así debe de suceder con la naturaleza: que es cuerpo sensible y alma inteligible. A esta es a la que venera el filósofo como a su Dios ya no oculto, ya desprendido, siquiera parcialmente y sin agria polémica, de las máscaras de los Dioses de las tradiciones populares.

Sin la armonía, la belleza y la completud del mundo, malamente habría conciencia de lo divino. Lo probable sería entonces una concepción dual de la realidad, con un principio del bien y una causa última de los diversos males múltiples. Y sería mucho más difícil no solo filosofar, sino cumplir decididamente con el deber y obrar bien, porque no podría la humanidad leer en ninguna parte más que en el transcurso de la acción misma la regla de lo bueno. Ahora, en cambio, el Dios activo, el alma del mundo, traslada a la sensibilidad que percibe la naturaleza las leyes más importantes no ya para la conducta mecánica de las cosas, sino también para el ajuste con ellas de las reglas de nuestra conducta e incluso de los temples de nuestro ánimo.

Así, leemos en De senectute II y XIX: In hoc sumus sapientes, quod naturam optimam ducem tamquam deum sequimur eique paremus (…) Omnia autem quae secundum naturam fiunt sunt habenda in bonis. (En esto soy sabio, en que sigo en todo a la naturaleza, que es la mejor maestra de la vida, como a un Dios… Se ha de contar entre los bienes todo cuanto lleva de suyo la naturaleza.)

No advertimos que es ocultamente a nosotros mismos, según el alma que nos anima, a quien inmediata y realmente obedecemos.

Tales son los principios capitales de la sabiduría que expresa y dice vivir Cicerón cuando redacta su tratado Sobre la vejez y lo pone en boca de Catón, ya de edad de ochenta y cuatro años y tras larga experiencia de los más imponentes aspectos de la existencia humana. Que sea la autoridad del más prestigioso de los ancianos de la república quien respalde lo que Cicerón ha aprendido y quisiera realizar hasta la muerte. Cicerón era en el momento de escribir su texto más de treinta años más joven que su idealización de Catón –el cual, por cierto, llevaba muerto más de un siglo, a los ochenta y cinco años de su edad–.4

3 Fragmentos de sentido al margen de una metafísica imposible

La ocasión del tratado Sobre la vejez es la proximidad de Cicerón al límite en que se consideraba que comenzaba esta etapa última de la vida humana: los sesenta años. Pero lo interesante es que la gente corriente vituperaba entonces y vitupera ahora a la vejez como el período pésimo que nos puede tocar recorrer, si tenemos la buena fortuna de llegar, al menos, a los cuarenta y seis años –la edad a partir de la cual era en el siglo de Cicerón habitual denominar ya senex a alguien–. Una objeción importante contra la concepción de la Naturaleza al modo estoico –tal es en definitiva la posición acerca de ella que he descrito en Cicerón– es precisamente la crueldad moral, estética e intelectual que se dice que pertenece por naturaleza a la última etapa de nuestra vida. Si esta visión de la ancianidad fuera correcta, habría que reconocer que las armonías –tampoco tan estables ni hondas– de las demás edades son ante todo ilusiones o, a lo más, industria humana y voluntad de un orden que en la realidad no existe.

Este obstáculo se encuentra, pues, en el centro del trabajo filosófico y sapiencial de Cicerón. Su respuesta para superarlo –y para ayudar, por tanto, a toda la humanidad a superarlo de una vez por todas– consiste en una estrategia doble. En primer lugar, hay que esforzarse por alabar las hermosas condiciones de la maturitas5 de los seres humanos, que de suyo nos lleva a perecer de un modo comparable estrechísimamente a lo que vemos que ocurre con los restantes seres vivos. También nosotros, como las peras maduras, terminamos por caer blandamente del árbol de la vida en la Tierra. No se nos arranca en principio con la violencia que hay que emplear para matar fuera de sazón a un joven o a un niño o a un adulto en la plenitud de sus fuerzas. Pero –segundo movimiento defensivo– esta natural maduración está en nuestra mano tergiversarla con una vida de ignorancia y vicio, que hará de nuestra vejez un suplicio subjetivo, en nada semejante a la calma objetiva con la que nos llama la Tierra a nuestra muerte. No es la esencia de la ancianidad, sino la inmoralidad humana la que merece las censuras que se dirigen a la edad final; y como por ahora no es mayoría la humanidad sabia, se entiende la confusión: los tiros que deberían ir a parar a los individuos se disparan tonta y vanamente contra la Naturaleza, y así se acrecienta el sufrimiento de todos estos numerosos tontos y vanos que habitan la Tierra.

Traigo a colación los pasajes en que se expresa con más rotundidad esta doble impugnación de tanta literatura denigradora de la vejez:

El principio general decisivo se enuncia así en el capítulo III: Omnium istius modi querellarum in moribus est culpa, non in aetate (de todas estas quejas no está la culpa en la edad, sino en las costumbres). En consecuencia, se insiste al principio del capítulo XVIII en que in omni oratione mementote eam me senectutem laudare, quae fundamentis adulescentiae constituta sit. (Mas tened entendido que cuando en mi discurso alabo a la vejez, hablo de aquella que está fundada en los principios de una buena juventud). En XIX se recuerda: quid est autem tam secundum naturam quam senibus emori? (¿Pues qué cosa más natural que el morir los viejos? ). La bella ilustración sigue al punto: Itaque adulescentes mihi mori sic uidentur, ut cum aquae multitudine flammae uis opprimitur, senes autem sic, ut cum sua sponte nulla adhibita ui consumptus ignis exstinguitur. (Y así, me parece a mí que mueren los mozos como cuando se ahoga un fuego con gran cantidad de agua; y los viejos como cuando él mismo, sin violencia, consumiéndose, se apaga). En el capítulo XX, otra metáfora que supone justísima Cicerón: Ut nauem, ut aedificium idem destruit facillime, qui construxit, sic hominem eadem optime quae conglutinauit natura dissoluit. (Porque así como deshace más fácilmente una nave ó un edificio el mismo que le levantó, del mismo modo deshace muy bien la naturaleza el edificio del hombre, que antes compuso y ordenó).

Hay luego que pasar al detalle de esta estrategia. En este momento se despliegan varios temas de gran relevancia, destinados a apoyar con todo el vigor posible la teología de origen estoico –pero con rasgos peculiares del modo romano de interpretar este sistema griego, que en Cicerón son al tiempo platónicos– que constituye el fuerte consuelo que todos deberíamos experimentar.

En primer término, debemos reconocer que hay en nosotros, arraigado en nuestro cuerpo, un momento térreo que se opone al animus divino. Es en general corpus, si bien existencial y no solo biológicamente entendido. El cuerpo puede, desde luego, ser sometido por el alma, pero de suyo, en cuanto aún o ya no lo controla el alma, se introduce en el ámbito de máximo peligro que es la voluptas. La enemistad, la contradicción se halla entre esta y el alma. Que lo natural y justo sea el triunfo del alma no obsta para que lo más frecuente, en esta época que la filosofía aún no ha permeado y transformado, sea que el cuerpo venza al alma y que los placeres apaguen la luz de la razón –que es el nombre que debe recibir el animus cuando se lo considera como director de la acción–.

Cicerón concede un espacio al placer, pero en un sentido que no parece que haya reconocido presente también en Epicuro. Al fin y al cabo, su doctrina desemboca en la posibilidad muy real de gozar, gracias a la filosofía y a la virtud que la aplica, de todos los tiempos de la vida. Esto equivale a reconocer que existe un placer superior, de naturaleza racional,6 que se corresponde con el hecho cierto de que lo divino está esencialmente libre de sufrimiento, de maldad y del peculiar dolor que esta trae a la larga consigo. Sin embargo, el sentido corriente de voluptas liga a esta con la sensibilidad asentada en el cuerpo y sus flaquezas –o sea, sus necesidades imperiosas–. El Cielo no se disfruta sensible sino solo inteligiblemente. Mejor dicho: la sensibilidad, en este caso, restaría lo esencial del gozo divino, en vez de añadirle un complemento que el hombre corriente tiende a exigir siempre que habla de lo valioso –de lo bello y, no menos, de lo bueno–. Habrá que dilucidar cuidadosamente después este lado del problema.

El tratado ciceroniano se abre precisamente con una confesión festiva y extraordinaria, que de hecho es una de las frases más hermosas de esta pluma tan elocuente: Mihi quidem ita iucunda huius libri confecto fuit, ut non modo omnis absterserit senectutis molestias, sed effecerit mollem etiam et iucundam senectutem. Numquam igitur satis digne laudari philosophia poterit, cui qui pareat, omne tempus aetatis sine molestia possit degere. (A mí, a la verdad, me ha sido de tanto gusto la composición de este libro, que no solamente me ha quitado todas las molestias de la vejez, sino que me la ha vuelto dulce y agradable. Nunca, pues, será bastante alabada la filosofía que puede hacer pasar sin inquietudes toda la vida a cualquiera que se conformare con sus máximas.) El que presta obediencia a lo que la filosofía proclama se libra por entero de padecimientos profundos. El ejemplo está bien a la mano: este párrafo es el prólogo a una empresa intelectual que, asegura Catón –he aquí un juego de autores que recuerda a los escritores que brotan en gran cantidad de la pluma moderna de Kierkegaard–, no solo le ha hecho olvidar las incomodidades que a veces la vejez nos hace sentir, sino que ha convertido a esta misma en suave y muelle y gozosa. Iucunditas verdaderamente es una palabra más adecuada aquí que voluptas, normalmente relacionada poderosamente con libido, o sea, con el deseo ansioso de lo que es caduco por esencia –cuya satisfacción será, pues, inevitable y tediosamente caduca y siempr en estado de ser renovada, al modo en que la mula saca agua del pozo gracias a que las anteojeras le impiden ver el horror de sus giros constantes sin avanzar hacia nada nunca–.

Por lo pronto, conviene establecer con toda la rudeza posible la oposición del cuerpo y el alma, o sea, del placer y la razón, porque advertir contra ignorarla es un factor capital en la alabanza de la vejez, de la armonía de la realidad y de su divino fondo o divina causa animadora. Así, empecemos por un filósofo de otra escuela, en cuya boca podemos encontrar las expresiones más extremas sin necesidades de adoptarlas nosotros tal y como él –aquí, Arquitas de Tarento– las formuló: Nullam capitaliorem pestem quam uoluptatem corporis hominibus dicebat a natura datam… nullum malum facinus esse, ad quod suscipiendum non libido uoluptatis impelleret… nec enim libidine dominante temperantiae locum esse, neque omnino in uoluptatis regno uirtutem posse consistere… Quocirca nihil esse tam detestabile tamque pestiferum quam uoluptatem, siquidem ea, cum maior esset atque longinquior, omne animi lumen exstingueret. (Decía que no había dado la naturaleza a los hombres más fatal enfermedad que los deleites del cuerpo… que no había maldad ni atrevimiento grande que no incite el deseo de los deleites a emprenderle… que no había cosa más pestífera ni aborrecible que los deleites, porque cuanto mayores sean, y más duraderos, tanto más apocan y disminuyen la luz de la razón ). Antes de terminar su capítulo XII, en que ha transcrito las opiniones de Arquitas, Cicerón da el paso de interpretarlas vinculándose a ellas en cierto sentido esencial: Impedit enim consilium uoluptas, rationi inimica est, mentis, ut ita dicam, praestringit oculos, nec habet ullum cum uirtute commercium. (Porque sirve de impedimento al buen juicio el deleite, es enemigo de la razón, ofusca, por decirlo así, los ojos del entendimiento, y no tiene relación ni comercio alguno con la virtud. )

La caducidad y el tedio roen por dentro este género de placeres,7 como no podía ser menos, dada su sustancia terrenal y en absoluto celeste: satiatis uero et expletis iucundius est carere quam frui (a los que ya están hartos y satisfechos les es más gustoso carecer de ello que gozarlo ).8 Y dado también el hecho capital de que obedecer a la que Epicuro había llamado la voz de la carne es necesariamente echar mano de lo que casi nunca puedo sacar de mí mismo, sino que tengo que ir a buscar el alimento requerido fuera, y es evidente que puede sucederme que ahí fuera no haya con qué comer, beber o calentarse. Justamente lo que nos ocurre con la razón es lo opuesto: la filosofía, la virtud, el ejercicio mismo del alma procurando aislarla del cuerpo y sus placeres no nos saca de nosotros mismos. Aquí la satisfacción no emigra por lo externo como un pobre suplicante o un bandido que amenaza. Pero tener en nosotros mismos el cumplimiento de lo que exige la verdad del espíritu equivale a hallar dentro una fuente de dicha que podríamos hacer que mane constantemente y que no se impurifique buscando gustos sensibles. Esta abundancia inmanente e inagotable es lo que separa con más radicalidad al estoicismo y al platonismo del epicureísmo e incluso de grandes zonas de la moral aristotélica. Aunque Cicerón no se detenga aparentemente demasiado en esta cuestión, es clave para la jovialidad de su doctrina.

Quibus enim nihil est in ipsis opis ad bene beateque uiuendum, eis omnis aetas grauis est; qui autem omnia bona a se ipsi petunt, eis nihil malum potest uideri quod naturae necessitas adferat. (Los que no tienen auxilios dentro de sí mismos para vivir contentos y felices, a éstos todas las edades les son pesa das; pero los que buscan todos los bienes dentro de sí mismos, no les puede parecer mal ninguno de aquellos que trae consigo la necesidad de la naturaleza). Esta cita del capítulo II combina sabiamente la riqueza íntima del alma con algo que en principio se diría que la contradice: las necesidades que la Naturaleza nos impone. Pero es que la clave de la felicidad estoica consiste en ser uno mismo tan activo y tan no pasivo como la propia Naturaleza, de modo que las órdenes de esta resuenan en nosotros como órdenes de nuestra razón íntima y al mismo tiempo común, compartida, origen de toda política auténtica.9

Esta esencial movilidad divina de nuestra alma adaptándose a la actividad del Universo se parece mucho a la entelequia racional que Aristóteles proyectaba solo en Dios en tanto que acto puro. En nosotros tiene dos aspectos que importan mucho para la doctrina de Catón: el primero es que se traduce en virtudes, es decir, en actos constantes de tanto valor racional como los que lleva a cabo sin parar la Naturaleza. El segundo es que el alma, origen de estas virtudes, posee la capacidad natural de permanecer mediante la memoria en cuanto hemos logrado en el pasado con nuestro esfuerzo racional. Por tanto, la fórmula completa de la dicha en la ancianidad se dice así (en el capítulo III): Aptissima omnino sunt, Scipio et Laeli, arma senectutis artes exercitationesque uirtutum, quae in omni aetate cultae, cum diu multumque uixeris, mirificos ecferunt fructus, non solum quia numquam deserunt, ne extremo quidem tempore aetatis (quamquam id quidem maximum est), uerum etiam quia conscientia bene actae uitae multorumque bene factorum recordatio iucundissima est. (Las artes y ejercicios de las virtudes, Escipión y Lelio, son las armas más propias de la vejez; las cuales, cultivadas por todo el tiempo de la vida, dan maravillosos frutos habiendo vivido largos años, no sólo por que jamás le desamparan á uno, ni aun en el último extremo de la vida –cosa que es de mucha satisfacción–, sino porque da mucho gozo la seguridad de haber vivido bien y la memoria de muchas buenas obras.)10 Se abre así la puerta a un consuelo decisivo para los ancianos: habrá actos de virtud de los que ya no sean capaces no por defecto de su voluntad sino por madurez excesiva del vigor de sus cuerpos. Quedan muchos otros factibles por más viejo que se sea, dado que la raíz más importante de toda virtud es la razón, a la que nada debilita –al contrario que el cuerpo, cuanto más se ejercita, más se robustece y mejor manda sobre nosotros–;11 pero es que además está en lo íntimo de nuestra existencia la memoria de lo que hemos hecho en otros momentos, y este recuerdo tiene mucha más realidad que la de una mera representación.

Evidentemente, la negación de que los placeres sensibles contribuyan de veras a la plenitud de la vida, junto con el reconocimiento inevitable de que la posibilidad de esos placeres mengua en la ancianidad, levanta una de las acusaciones más constantes y más fáciles de concebir contra que haya dicha no ilusoria en la última etapa de la vida humana.

Cicerón habla de otros tres tipos de ataques con los que se condena habitualmente a la vejez, pero en realidad solo uno tiene que ser tenido seriamente en cuanta. Porque, por ejemplo, que el viejo pierda la capacidad de gestionar asuntos es muy fácil de refutar: basta con que a la virtud largamente probada se le reconozca autoridad. Un anciano no podrá imponer su poder por la fuerza, pero es que esa forma de ejercer dominio es fútil y engañosa, sobre todo comparada con la que comporta la autoridad bien ganada y bien reconocida.12 La pérdida del vigor del cuerpo no supone, pues, gran atentado contra que se pueda vivir dichosa e incluso poderosamente la ancianidad.

En el capítulo VI combina Cicerón fácilmente estos motivos: Nihil igitur adferunt qui in re gerenda uersari senectutem negant, similesque sunt ut si qui gubernatorem in nauigando nihil agere dicant… At uero multo maiora et meliora facit. Non uiribus aut uelocitate aut celeritate corporum res magnae geruntur, sed consilio, auctoritate, sententia. (Nada, pues, alegan los que niegan a la vejez el manejo de los negocios; y son semejantes a los que dijeran que el piloto nada hace en la nave… En mayores cosas y de más importancia trabaja. Porque no se administran los asuntos graves con fuerza, prontitud y movimientos acelerados del cuerpo, sino con autoridad, prudencia y consejo). Incluso cabe añadir que es más propio de los jóvenes gobernantes destruir aquello sobre lo que mandan que edificarlo y mantenerlo, mientras que de esto último ocurren muchos ejemplos en dirigentes viejos.13 Es un tópico con grandes visos de realidad que al anciano corresponde la prudencia y al joven, la temeridad. Así concluye este capítulo Cicerón: Temeritas est uidelicet florentis aetatis, prudentia senescentis. (Lo cierto es que la temeridad es más propia de los mozos, y la prudencia de los viejos.)

La verdadera cuestión problemática es una que afecta a la vida entera y que en la vejez simplemente se agudiza: el miedo a la muerte. Es claro que, como la muerte acecha todos los momentos de la existencia, quien no aprende a despreciarla vivirá siempre o en el horror o en la inconciencia y la estupidez: Mortem igitur omnibus horis impendentem timens qui poterit animo consistere? (Y así el que teme la muerte, que cada hora nos amenaza, ¿cómo podrá vivir quieto y tranquilo?)(cap. XX). La esperanza de que tarde mucho en llegar es la ilusión que permite olvidar a la juventud su olvido estúpido de la muerte; pero al viejo se le ha terminado este recurso espurio. Será tarde para él, pero vale la pena enumerar los motivos por los que en mejor edad se ha podido llegar a quitar su aguijón o, mejor, el veneno de su aguijón, a la muerte. Y en este envite es cuando Cicerón hace que su Catón hable con la mayor sinceridad y con una elocuencia que tiene ya poco de artificiosa. Se trata de un par de páginas que merecen detenida atención y que suscitan una admiración que en muchas otras ocasiones no arrebata al lector de los tratados filosóficos de Cicerón.

Ya advertí en el comienzo que se afronta aquí la muerte con una esperanza múltiple: la extinción total del alma, la vida de una fama perdurable y la vida en el lugar celeste. Se llama a esta la vida digna plenamente de este nombre (uiuere… eam quidem uitam, quae est sola uita nominanda) (viven la vida que merece este nombre propiamente),14 mientras que se reconoce en la extinción del alma la imposibilidad de sufrir –pero no se dice nada sobre lo que a cualquiera parecerá obvio: el pavor a esta extinción cuando se está a las puertas de la tremenda aventura de morirse–.

Después de enumerar los argumentos ya corrientes en la filosofía de la antigüedad en favor de la inmortalidad del alma –vuelvo enseguida sonre ellos–, hay un instante de sinceridad personal, apenas disimulada por la máscara de Catón que se ha puesto quien escribió esta página. Vale la pena traerla aquí: …tanta esse conatos, quae ad posteritatis memoriam pertinerent, nisi animo cernerent posteritatem ad se ipsos pertinere. Anne censes, ut de me ipse aliquid more senum glorier, me tantos labores diurnos nocturnosque domi militiaeque suscepturum fuisse, si eisdem finibus gloriam meam, quibus uitam, essem terminaturus? Nonne melius multo fuisset otiosam et quietam aetatem sine ullo labore et contentione traducere? Sed nescio quo modo animus erigens se posteritatem ita semper prospiciebat, quasi, cum excessisset e uita, tum denique uicturus esset. Quod quidem ni ita se haberet, ut animi inmortales essent, haud optimi cuiusque animus maxime ad inmortalitatem et gloriam niteretur. ([Nadie me podrá nunca hacer creer que] acometieran tan grandes empresas, que duran en la memoria de la posteridad, si no vieran con los ojos del alma que les había de alcanzar a ellos también esta gloriosa memoria. ¿Juzgas, por ventura –por alabarme un poco, como es propio de los viejos–, que hubiera yo emprendido tantos trabajos de día y noche, en paz y en guerra, si hubiera de acabar mi gloria en los mismos términos que la vida? ¿No me hubiera sido mejor para esto vivir una vida quieta y sosegada sin empeño ni trabajo alguno? Pero no sé de qué modo, levantándose el ánimo, miraba siempre a la posteridad, como si hubiese de vivir cuando saliese de esta vida: por cierto que si no fuera verdad que las almas son inmortales, no se empeñara tanto por la gloria inmortal el ánimo de cualquiera hombre muy bueno.) El comienzo se refiere a otros héroes: lo han sido gracias a que su alma de alguna manera estaba a la vista de un futuro al que habrían de llegar mediante sus hazañas, precisamente porque estas les habían de costar con seguridad la muerte (del cuerpo). Pero luego sigue la confesión personal: ante el peligro de morir si se actúa como se debe, el alma se eleva, por decirlo de alguna manera, de una forma hasta entonces no experimentada –aunque desde este momento pasaremos a comprender que ya estuvo siempre en esa posición tan alta nuestro espíritu, sin que tuviéramos conciencia de ello antes–. Lo que avista entonces es la inmortalidad y la gloria. No solo la inmortalidad de la gloria, porque se sabe que allí donde hay un final probable no cabe reconocer gran consistencia real a las cosas que lo han de sufrir: no, sino la vida del Cielo y de lo Divino. De lo contrario, ¿cómo es que se desafía la muerte? –lo que llamamos muerte, cuando en realidad parece no serlo más que del cuerpo, pero no de nosotros mismos–. Adquirimos la evidencia de que nuestro morar en la Tierra es estar lejos del domicilio que auténticamente es el nuestro: ex uita ita discedo tamquam ex hospitio, non tamquam e domo. Commorandi enim natura deuorsorium nobis, non habitandi dedit (salgo de esta vida como de una posada, no como de una casa: porque no nos ha dado la naturaleza casa donde habitemos, sino posada donde paremos poco) (capítulo XXIII, como el pasaje largo citado líneas más arriba). La prueba no está situada en el corazón de una doctrina, sino en el sentido nuclear de una práctica. Quien no se ha visto en la ocasión grave de tener que mirar de hito en hito a la muerte forzado por la llamada del bien, será útil que repase a los filósofos de más exigente moral. Hallará en ellos observaciones que le obligarán a pensar como preparándose para el combate para el que, en el fondo, no hay nunca un ejercicio previo suficiente. En efecto, como ha escrito Cicerón en XXI: Sic persuasi mihi, sic sentio, cum tanta celeritas animorum sit, tanta memoria praeteritorum futurorumque prudentia, tot artes, tantae scientiae, tot inuenta, non posse eam naturam, quae res eas contineat, esse mortalem, cumque semper agitetur animus nec principium motus habeat, quia se ipse moueat, ne finem quidem habiturum esse motus, quia numquam se ipse sit relicturus; et, cum simplex animi esset natura, neque haberet in se quicquam admixtum dispar sui atque dissimile, non posse eum diuidi; quod si non posset, non posse interire; magnoque esse argumento homines scire pleraque ante quam nati sint, quod iam pueri, cum artis difficilis discant, ita celeriter res innumerabilis arripiant, ut eas non tum primum accipere uideantur, sed reminisci et recordari. (Yo estoy persuadido y soy de sentir que siendo tanta la viveza de nuestros ánimos, la memoria de lo pasado, la prudencia de lo venidero, tantas artes, tantas ciencias, tantas invenciones, no puede ser mortal una naturaleza que comprende estas cosas; y que siendo continuo el movimiento del ánimo, y no teniendo principio este movimiento, porque se mueve a sí mismo, tampoco ha de tener fin, porque nunca se ha de dejar a sí mismo. Y siendo la naturaleza del ánimo simple, sin estar mezclada con otra desigual y desemejante, así no puede ser dividida; y si es indivisible, tampoco puede acabar. Y, en fin, que es grande prueba que los hombres saben muchas cosas antes de nacer, que desde la puericia, cuando aprenden las artes dificultosas, cogen con tanta prontitud tan innumerables cosas, que parece que no las oyen entonces la primera vez, sino que las traen a la memoria.) Ante todo, y muy contra una tesis metafísica clave en Aristóteles, se ha de recordar que el alma es, como dice Platón en Fedro, 245c, lo esencialmente semoviente, τὸ ἀεικίνητον; y también, que es tan simple y unitaria que no puede ser afectada por cambio alguno –todavía Leibniz seguirá hablando así y dará ocasión a la crítica más aguda de semejante paralogismo de la psicología racional en la crítica kantiana–. Por fin, para resumir todo lo más relevante que se lee –con cierta ligereza– en el mismo diálogo platónico, está la cuestión de cómo parece ser todo el conocimiento necesario, base de todo el conocimiento en absoluto, innato, es decir, acervo propio del alma. En esta triple perspectiva, se ve al alma infinitamente alejada del teritorio de los cuerpos, hasta el punto de que se deja de entender cómo puede sufrir tan gran olvido de sí misma que la muerte la aterroriza a menudo, como si el alma bajara a haberse identificado con el cuerpo. Y seha ce preciso argumentar como arriba citamos: considerando que este destino forzado por la divinidad es un raro favor que se hace a la parte pasiva y caduca de la naturaleza –dando un giro antidogmático al dogma estoico–.

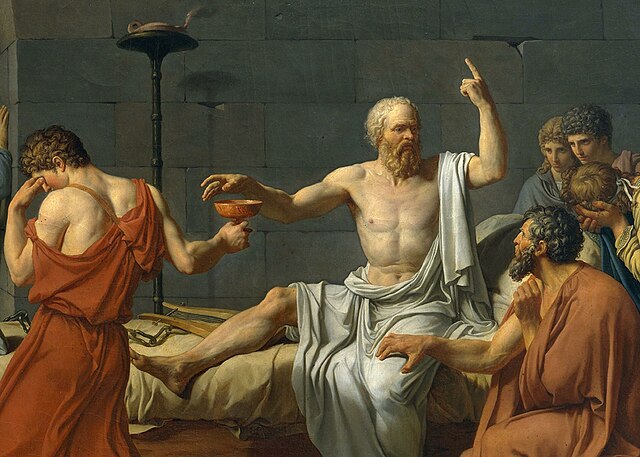

Estas sutilezas metafísicas quedan al alcance de la crítica precisamente porque no dependen de la experiencia del bien y de la virtud de la valentía. Estas sabidurías son más bien una tergiversación de la sophía por la influencia de la episteme. De hecho, solo la tesis del alma semoviente subsiste en Fedón –aunque no se le dé ahí este nombre– a la seriedad de la discusión entre Sócrates que va a morir y Cebes el tebano, que va a empezar a vivir. Se trata en realidad de una descripción especulativa de lo que el ánimo del héroe moral descubre acerca de sí mismo en la acción. Habría incluso que llegar a decir que esto que aprende justo antes de actuar tal y como ha decidido –muriendo si es preciso, pero no haciendo el mal–, lo terminará de saber plenamente una vez que haya realizado su hazaña. Lo que hago, lo entiendo mucho mejor después, escribió alguna vez Kierkegaard. Tal es la esperanza que vislumbró Cicerón y atribuyó a Catón, pero que vivió plenamente en Sócrates y sigue alentando en los discípulos que lo son a la vez del anciano ateniense y del siempre joven Cristo.

Borrador acabado el 3 de enero de 2026 y destinado a ser analizado en la sesión de seminario del próximo 17 de enero.

NOTAS

1 Conservo la excelente versión de Juan Ferraté en sus Líricos griegos arcaicos (Barcelona, El Acantilado, 32000), p. 61. No se pase por alto la afirmación esencial: al varón no solo lo afea la vejez, sino que también lo vuelve malo. Además del lugar más explícito y desarrollado, que es el largo capítulo XIII del libro II de la Retórica de Aristóteles, una ilustración famosa de ello se debe a un pasaje de la Ética nicomáquea que siguió al pie de la letra en sus comentarios Tomás de Aquino. Cito tan solo el final del artículo 1 de la cuestión 118, en la Secunda secundae de la Summa Theologiae: quamvis senes, propter naturae aetatum, avidius exteriorum rerum inquirant subsidia, sicut et omnis indigens quaerit suae indigentiae supplementum; non tamen a peccato excusantur, si debitam rationis mensuram circa divitias excedant(aunque los ancianos, por el defecto de su naturaleza, busquen con más ansiedad la ayuda de los bienes externos —como todo necesitado busca suplir su indigencia—, no están por eso libres de pecado si exceden la justa medida de la razón acerca de las riquezas). En definitiva, la inclinación a la avaricia es de la misma naturaleza de la vejez… Cicerón no se atreve a pasar por alto esta doctrina que aborrece. Lo hace con sutileza en el final del capítulo XVIII De senectute: Auaritia uero senilis quid sibi uelit, non intellego; potest enim quicquam esse absurdius quam, quo uiae minus restet, eo plus uiatici quaerere? (Mas aquello de la avaricia en los viejos, yo no sé qué quiera decir; porque ¿puede haber mayor simpleza que hacermayores prevenciones para el viaje cuando resta menos camino que andar? )Tomo las traducciones de este tratado y del tratado De amicitia de la antigua elegante y casi siempre exacta versión de Manuel de Valbuena, en el tomo IV de las Obras completas de Cicerón (Madrid, Luis Navarro, 1883), que supera a muchos otros trabajos posteriores. Menéndez Pelayo decía haber encontrado tan buena esta traducción que la incorporó excepcionalmente a su gran proyecto de esas Obras Completas redactadas por él mismo.

2 Una confirmación muy elocuente de esta verdad tan propia de la filosofía romana se encuentra De amicitia, II, 10, donde se exige no anteponer a Catón, dado el modo en que soportó las desdichas de su vida, ni siquiera a Sócrates. La justificación es claramente errónea y hasta absurda, sin embargo, pero eso no es este momento lo relevante: Quam ob rem cave Catoni anteponas ne istum quidem ipsum, quem Apollo, ut ais, sapientissimum iudicavit; huius enim facta, illius dicta laudantur. (Y así, no antepongas a este varón ni al mismo que dices fue reputado por sabio por el oráculo de Apolo; pues de él solo se alaban los dichos, y de Catón los hechos.) Se trata en realidad de desprecio por la noción estoica del sabio, que Cicerón ha repetido muchas veces que no puede ser satisfecha por nadie, cuando es claro que hay hombres muy buenos aunque no se adecuen al patrón imaginario de los estoicos más estrictos.

3 De senectute, XXII: Animus autem solus nec cum adest nec cum discedit, apparet. (Solo el alma no se deja ver, ni cuando está en el cuerpo, ni cuando se aparta de él, dijo, según Jenofonte, Ciro en el lecho de muerte.)

4 En el capítulo I , 4 De amicitia dijo Cicerón: Ipse mea legens sic afficior interdum ut Catonem, non me loqui existimem. (Yo mismo algunas veces, cuando leo mi diálogo, casi llego a creer que no soy yo quien habla, sino M. Catón.)

5 Cfr. cap. X.

6 Voluptate animi nulla certe potest esse maior (¿qué mayor deleite puede haber que esta recreación del ánimo?). Así termina el cap. XIV.

7 Mihi ne diuturnum quidem quicquam uidetur in quo est aliquid extremum (a mí nada me parece duradero que haya de tener algún fin) (cap. XIX).

8 Cap. XIV.

9 Exactamente lo mismo dicen de Lelio sus amigos en el prólogo dramático a De amicitia (II, 7). Vale la pena citar este otro lugar, porque la expresión es más clara que en De senectute: hanc esse in te sapientiam existimant, ut omnia tua in te posita esse ducas humanosque casus virtute inferiores putes. (En ti juzgan que se halla tal sabiduría, que todos tus bienes los crees dentro de ti mismo, y tienes a la virtud por superior a todas las contingencias humanas.)

10 En el mismo cap. XIV dice bellamente Cicerón: secum esse secumque, ut dicitur, uiuere! Si uero habet aliquod tamquam pabulum studi atque doctrinae, nihil est otiosa senectute iucundius. ( … ¡Que, como dicen, sea todo suyo, y viva consigo! A lo cual si acompaña algún recreo, como pasto de las letras y doctrina, ¿qué cosa más gustosa que una vejez descansada y ociosa? )

11 Et corpora quidem exercitationum defatigatione ingrauescunt, animi autem exercendo leuantur (los cuerpos se deterioran con el cansancio y el trabajo; pero los ánimos al revés, cultivándolos adquieren nuevo vigor ) (cap. XI).

12 An ne illas quidem uires senectuti relinquemus, ut adulescentis doceat, instituat, ad omne offici munus instruat? Quo quidem opere quid potest esse praeclarius? (¿No dejaremos a lo menos fuerzas a la vejez para poder enseñar e instruir a los jóvenes, e imponerlos en todas sus obligaciones? ¿Pues qué cosa más ilustre, ni qué obra de más honor y excelencia?) (en cap. IX). Y en XVII: apex est autem senectutis auctoritas (porque es la autoridad el supremo grado y la corona de la vejez).

13 También, en cap. XIX: Mens enim et ratio et consilium in senibus est; qui si nulli fuissent, nullae omnino ciuitates fuissent. (Porque el entendimiento, la razón y consejo residen en los viejos, que si no los hubiera, ni repúblicas hubiera tampoco.)

14 Cap. XXI, in princ.