El documento Mensuram bonam es una llamada a la conversión de cierta parte del tesoro de la Iglesia que suele quedar al margen de las exhortaciones vaticanas, pese a la larga y extraordinaria historia

–no recordada en este texto– de las acciones de la Iglesia en el terreno de la economía.

La primera base de MB es el recuerdo de una verdad elemental de la ética, no específicamente cristiana: que toda relación con las posesiones es un acto moral, o sea, calificable de bueno o malo moralmente, y nunca indiferente. Como es natural, esa relación puede ser o bien de mera conservación o bien de gasto o bien de inversión. MB trata de justificar cómo la mera conservación en realidad no es tal y, desde luego, entra en el terreno de lo inmoral a la vista de cómo está el mundo. MB recuerda una serie de parábolas jesuánicas, la más clara de las cuales es la de los talentos –recuérdese que un talento era un dineral–.

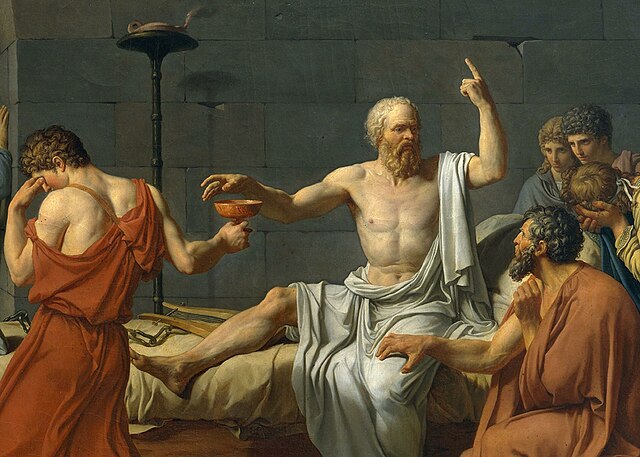

La segunda base de MB es la afirmación de la igualdad y la dignidad suprema de cada individuo humano –de cada individuo, no de cada institución–. La fraternidad universal y la dignidad superlativa de cada persona es tesis común a la sabiduría griega y al cristianismo, pero es apresurado y muy optimista extenderla a todas las culturas –no ha sido así y aún hoy no lo es en el Extremo Oriente ni en África, por ejemplo, y, esperemos que en el pasado, tampoco en Suramérica precolombina–. Incluso dentro de la tradición general del Occidente ni el empirismo radical ni el racismo –y ni siquiera el marxismo– comparten este principio común a Atenas y Jerusalén. Este simple hecho concede a este segundo punto de apoyo de MB una dimensión utópica y profética, que se multiplica cuando se atiende a la situación real de la humanidad hoy, sometida a toda clase de miserias. Lo cual hace aún más cierto que gastar e invertir son mandatos morales que, eso sí, necesitan orientación y discernimiento.

La tercera base de MB se refiere al carácter relacional del ser humano, más allá de los límites de los límites mismos de la humanidad. Se trata, claro está, de una verdad palmaria y muy importante, respecto de la cual hay que tomar ciertas cláusulas de interpretación que extraigo –subrayándolas– de MB.

La primera es el subrayado –necesario, pero que nunca debe pasar a excesivo– del bien común. Recuérdese lo fácil que es amar al sobreprójimo y lo sencillo que es cambiar las leyes sin tocar a los individuos. El verdadero principio judeocristiano es el de Friedrich Gogarten, recientemente puesto en máximo valor por Knud Lögstrup y basado en la broma “socrática” de 1Jn 4,20: ἐάν τις εἴπῃ ὅτι Ἀγαπῶ τὸν θεόν, καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῇ, ψεύστης ἐστίν· ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ὃν ἑώρακεν, τὸν θεὸν ὃν οὐχ ἑώρακεν οὐ δύναται ἀγαπᾶν. El desarrollo humano integral no coincide con la promoción del bien común, salvo que se entienda este radicalizado, como sucede alguna vez en la enseñanza de los últimos papas, ya realmente alejada de Aristóteles –que no era precisamente un cristiano–.

La segunda deriva que hay que prevenir es la posibilidad de subrayar por encima de lo justo la conexión del ser humano con la Naturaleza. El concepto de creación es bastante más complejo que esta deriva semi-estoica que tan frecuente es hoy. Es, de nuevo, más fácil cuidar del planeta que promocionar directa e inmediatamente a, por ejemplo que conozco, los pigmeos baka del oriente del Camerún. En este sentido, valoro radicalmente el esfuerzo por cubrir la ignorancia, por hacer avanzar en la conciencia, la libertad y el saber. Políticamente es esto tan difícil o más que crear condiciones de salubridad, pero da réditos esenciales. Poblaciones hoy marginadas no pueden salir de su estado solo por la mejora de sus condiciones económicas. Para decirlo con más violencia: los pobres culturalmente abandonados no son esa fuente de felicidad ingenua, de confianza en los seres humanos y de cristianismo popular que imaginan posturas extremas de la teología de la liberación. De ahí que sus posibilidades de progreso las vean antes en la violencia revolucionaria que en cualquier otro lugar: pueden desear para ellos lo que está siendo destructivo ya espiritualmente para sus opresores: dar culto al dinero. En otras palabras: la crisis de miseria material y moral de una enorme parte de la humanidad es más urgente aún que las crisis solamente ecológicas –las que afectan a la naturaleza–. Quizá se necesite un período de atención reduplicada a la promoción de los seres humanos, para luego poder pasar a atender radicalmente al problema de la degradación de la diversidad biológica y la polución de la naturaleza en general.

Sobre estos fundamentos, aparece como una evidencia el deber de invertir del modo más justo y cristiano posible los bienes de la Iglesia y de cada una de sus instituciones y cada uno de sus individuos. No solo porque hacerlo es dar “una prueba de solidaridad con el género humano”, sino porque todas y cada una de las inversiones dan expresión tangible a valores que contribuyen al futuro o lo abandonan. Incluso es real y bueno que aparezcan vocaciones de inversores, ¿por qué no? Eso no es rendir culto simultáneo a Dios y a Mammón.

No hay tampoco inversión moralmente neutra. La urgencia del discernimiento ético y cristiano acerca del invertir se echa de ver en que las teorías económicas predominantes no tienen en cuenta de veras los principios de MB. (Quizá en un futuro no lejano logre dar la Iglesia pautas técnicas sobre el régimen económico más justo, porque también esa audacia pertenece al núcleo de su misión.) Ya está habiendo ahora un crecimiento exponencial de fondos dedicados a fines idénticos o próximos a los que la justicia y el cristianismo piden, aunque corren el peligro de ser malamente instrumentalizados por falta de fundamentación suficiente.

Un capítulo importante, solo rozado en MB, es que una parte de la actividad de los “inversores integrales” de nuevo cuño que se quiere suscitar debería dedicarse a construir y mantener vías de información realmente verídicas y no contaminadas ideológicamente ni comprometidas de manera oscura con la defensa a ultranza de la praxis de la Iglesia misma. No es solo que no disponemos de métricas del desarrollo humano integral, precisamente porque la información está viciada en múltiples sentidos; es que ya la pequeña inversión que todos llevamos a cabo simplemente por tener dinero en el banco no la controla el inversor, que ignora cómo se desempeña su banco en cuestiones financieras de gran volumen. Esto crea un sentimiento vago de culpabilidad e irresponsabilidad que angustia a una parte importante y moralmente sana de la sociedad.

MB insiste, como no podía ser menos, en que en este terreno que ella quiere animar y orientar no puede reinar en solitario la justicia conmutativa, sino aquella aplicación de la justicia distributiva que se derive del principio de subsidiariedad a las necesidades más apremiantes de los seres humanos. Y este punto está en conexión con el hecho perturbador pero claro de que en nuestro mundo hoy los negocios más sucios son los más rentables. Hay, pues, que huir de aferrarse al criterio de la máxima rentabilidad –pura justicia conmutativa, que entonces sería injusticia– ya solo en virtud de este factor. A la vez, habría que refutar lo que era la preocupación de Popper senil y que me manifestó tan rotundamente a mí mismo: debilitar la riqueza de los ricos solo comportará empobrecer los sistemas de promoción de los pobres. MB está en última instancia defendiendo que la noción de solidaridad pertenece al uso práctico de la razón y no al mero uso teórico de ella (como era el caso, muy probablemente, de esta insistencia de Popper).

Anoto además una discusión a la que se abre muy prudentemente MB, pero que está iniciada en alguna encíclica del papa actual: las ventajas y los riesgos de una gobernanza universal que sirva, en primer término, para contener la avaricia de las corporaciones multinacionales y preserve así los derechos de los más pobres.